text

「妄想力」

高橋裕行(美術批評家・インディペンデントキュレーター)

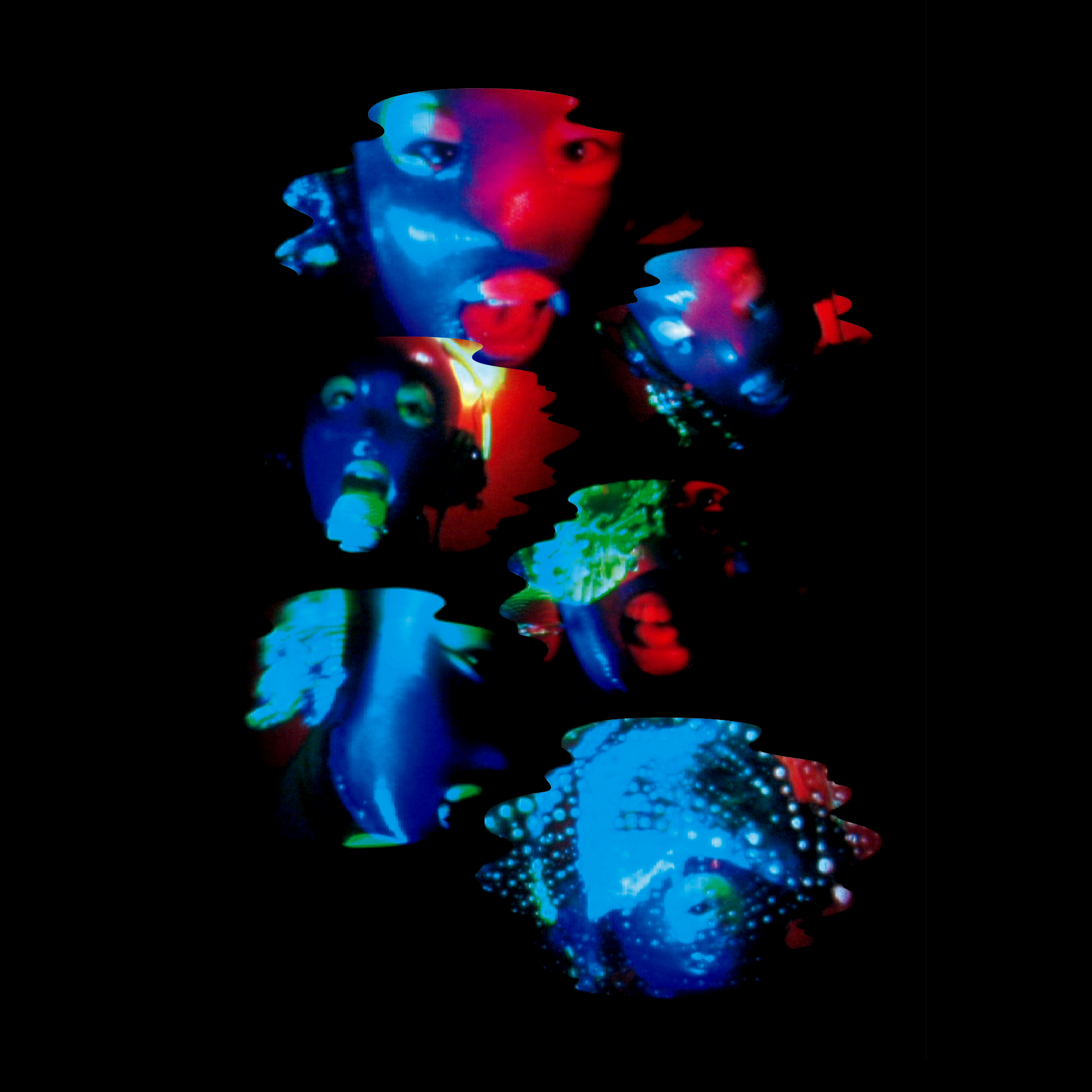

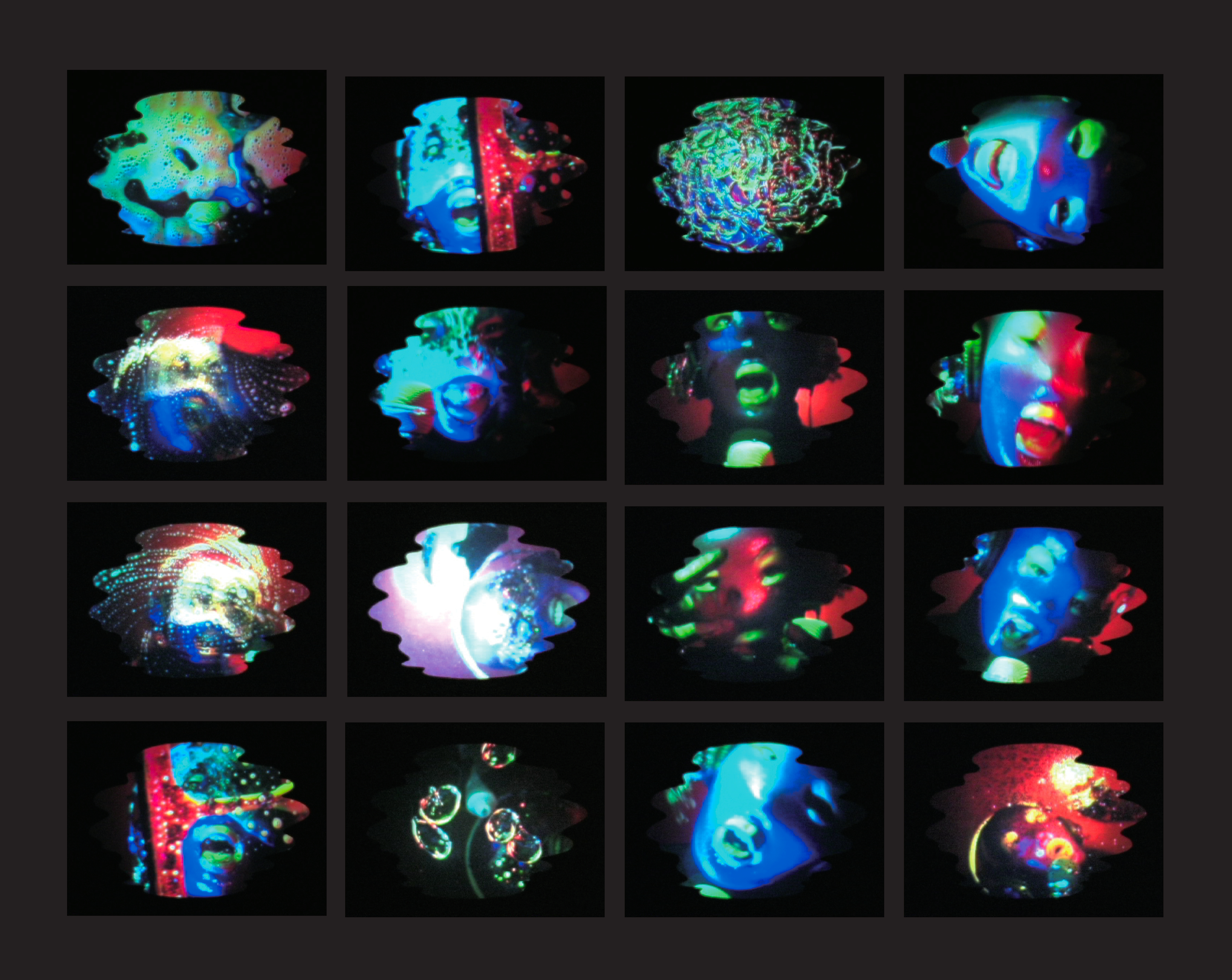

『PAKARA...』は、複雑な作品である。作者がひとり隔離された部屋で行うライブパフォーマンスは、カメラで撮影され、観客のいる別室にビデオプロジェクションされる。観客は、それがリアルタイムのパフォーマンスなのか、それとも、撮影済みの映像なのか、判断を宙づりにされたまま、とりあえずは「1回限りのライブパフォーマンス」と明言された時空間に身を置くことになる。

作者もまた、観客の姿を最後まで知らないままパフォーマンスを行う。そこに誰がいるのか、どんな姿をしているのか、それらの情報は、作者から完全に遮断されている。新津のメッセージは、いくつもの装置や機器(仮面、マイク、ボイスチェンジャー、カメラ、スクリーン)を媒介して観客に届けられる。しかも、画面は、水平方向と垂直方向が入れ替えられることによって異化され、念入りなことに、肝心な歌の歌詞までもが、仮想の国の言葉で出来ている。

・・・

「自分の見ている赤色は、他人の見ている赤色と同じなのか」という素朴な疑問は、人を哲学へといざなう。その疑問は、メディアテクノロジーの進展によってさらに複雑な様相を呈する。

非常に乱暴な要約になるが、ポストモダンの哲学者たちがかつて考えていたことは、つまり「我考えるゆえに我あり」と言ったところで、そのメッセージ、は、論理(いつでもどこでも真理)である前に、ある歴史を持った国の「言葉」であり、何がしかの物質(それが紙の上のインクであれ、電子的な光であれ)に記され、人々によって保存され、伝達される「モノ」なのだ、ということだ。

メッセージ、を乗せる、メディアもまたひとつのメッセージなのであり、テクストの意味を支えるコンテクス卜もまたひとつのテクス卜なのだと。

「我」は、じつは一つではなく、メディアにのって時間的にも空間的にも離れた場所に複数同時に出現する。それだけでなく、もともと「我」は複数形だったのだ、という認識(そこでは、当然、「我」と「我」が出会ってしまう「事故」もあり得る)。

・・・

しかし、アーテイス卜である新津は、このような価値中立的な状況把握だけでは満足しない。

自分の見ている赤色は、他ならぬ「この赤色」であり、それをどうしても他人に伝えたいという欲望が彼女にはある(に違いない)。

あるいは他者の見ている赤色は、自分の「この赤」と異なるのではないかという疑念と失望がある(に違いない)。

メディアの複雑化は、人々の心の振幅を大きくするばかりだが、彼女はそれを常に肯定的な方向に導こうとする。メディアがもたらす断絶、失望、齟齬、裏切り、それらを逆転させ、出会い、喜び、理解、融合の契機とする。そこに彼女の狙いがある。というより、希望と提案があるというべきか。

ディスコミュニケーションが「人間の条件」ならば、いっそ、悩むより笑い飛ばした方が、お、も、し、ろ、い、よ、と。

作者もまた、観客の姿を最後まで知らないままパフォーマンスを行う。そこに誰がいるのか、どんな姿をしているのか、それらの情報は、作者から完全に遮断されている。新津のメッセージは、いくつもの装置や機器(仮面、マイク、ボイスチェンジャー、カメラ、スクリーン)を媒介して観客に届けられる。しかも、画面は、水平方向と垂直方向が入れ替えられることによって異化され、念入りなことに、肝心な歌の歌詞までもが、仮想の国の言葉で出来ている。

・・・

「自分の見ている赤色は、他人の見ている赤色と同じなのか」という素朴な疑問は、人を哲学へといざなう。その疑問は、メディアテクノロジーの進展によってさらに複雑な様相を呈する。

非常に乱暴な要約になるが、ポストモダンの哲学者たちがかつて考えていたことは、つまり「我考えるゆえに我あり」と言ったところで、そのメッセージ、は、論理(いつでもどこでも真理)である前に、ある歴史を持った国の「言葉」であり、何がしかの物質(それが紙の上のインクであれ、電子的な光であれ)に記され、人々によって保存され、伝達される「モノ」なのだ、ということだ。

メッセージ、を乗せる、メディアもまたひとつのメッセージなのであり、テクストの意味を支えるコンテクス卜もまたひとつのテクス卜なのだと。

「我」は、じつは一つではなく、メディアにのって時間的にも空間的にも離れた場所に複数同時に出現する。それだけでなく、もともと「我」は複数形だったのだ、という認識(そこでは、当然、「我」と「我」が出会ってしまう「事故」もあり得る)。

・・・

しかし、アーテイス卜である新津は、このような価値中立的な状況把握だけでは満足しない。

自分の見ている赤色は、他ならぬ「この赤色」であり、それをどうしても他人に伝えたいという欲望が彼女にはある(に違いない)。

あるいは他者の見ている赤色は、自分の「この赤」と異なるのではないかという疑念と失望がある(に違いない)。

メディアの複雑化は、人々の心の振幅を大きくするばかりだが、彼女はそれを常に肯定的な方向に導こうとする。メディアがもたらす断絶、失望、齟齬、裏切り、それらを逆転させ、出会い、喜び、理解、融合の契機とする。そこに彼女の狙いがある。というより、希望と提案があるというべきか。

ディスコミュニケーションが「人間の条件」ならば、いっそ、悩むより笑い飛ばした方が、お、も、し、ろ、い、よ、と。

Barbaric Song

新津亜土華

いま、私たちは出来事としての現実をメディアから得ることの方が多い。

N.Y.のワールドトレードセンターが崩れ去っていく映像をテレビで見た時、 その瞬間現実に起こっていることだと認識するまで時間がかかった、あの感覚。 リアリティを感じないことがむしろリアリティである現実。

そうした中で、どうしたら自己と他者の関係性を築くことができるか?

メディアに囲まれた現実を、会場の構造に取り込み、会期中1度限りのライブパフォーマンスを行った。 私自身がメディアの中に入り、「断絶としての接続:糊は妄想」を試す。 現実と仮想の衝突ではなく両方を超えた、観客との妄想の接続は可能か否か?

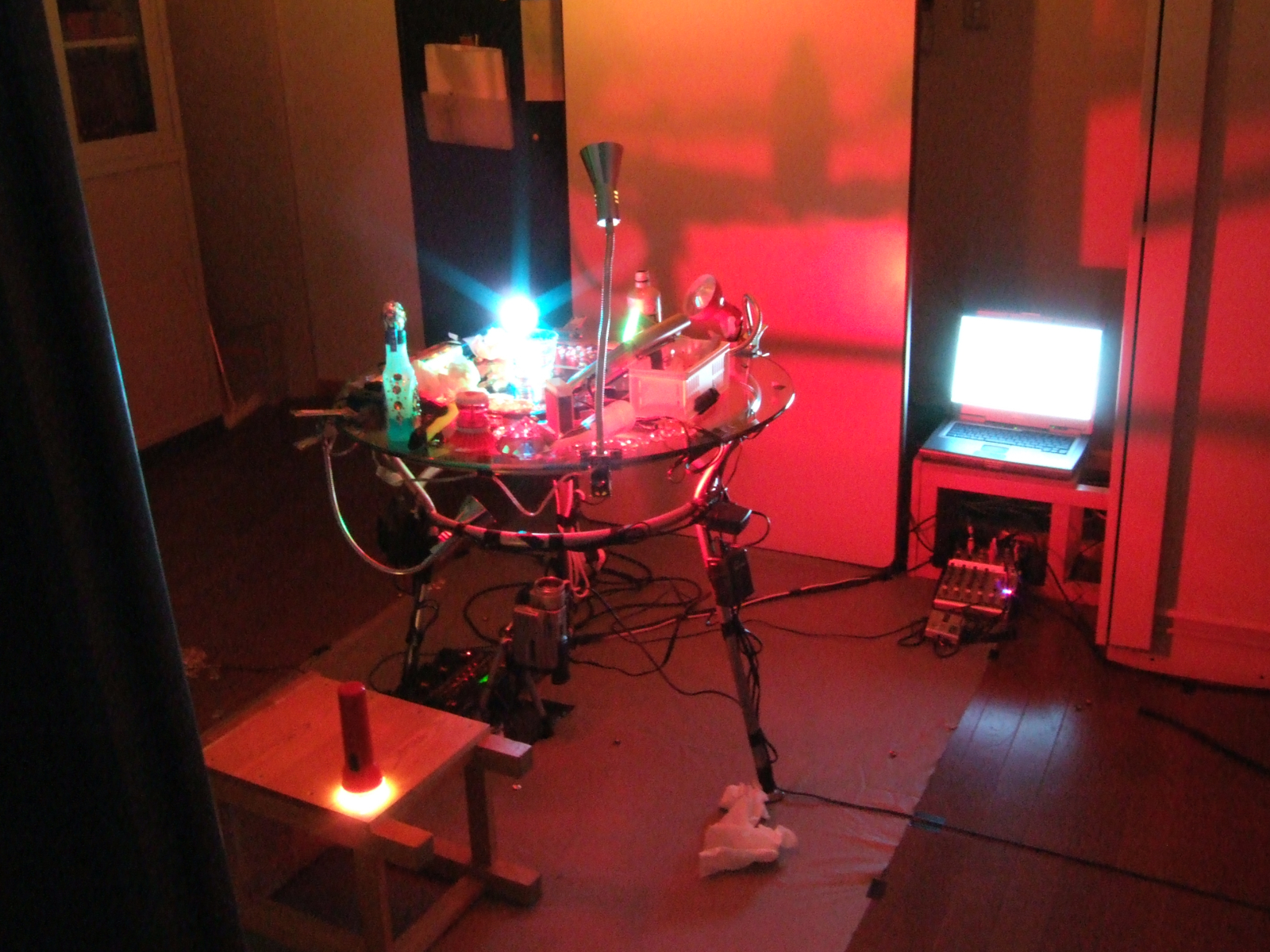

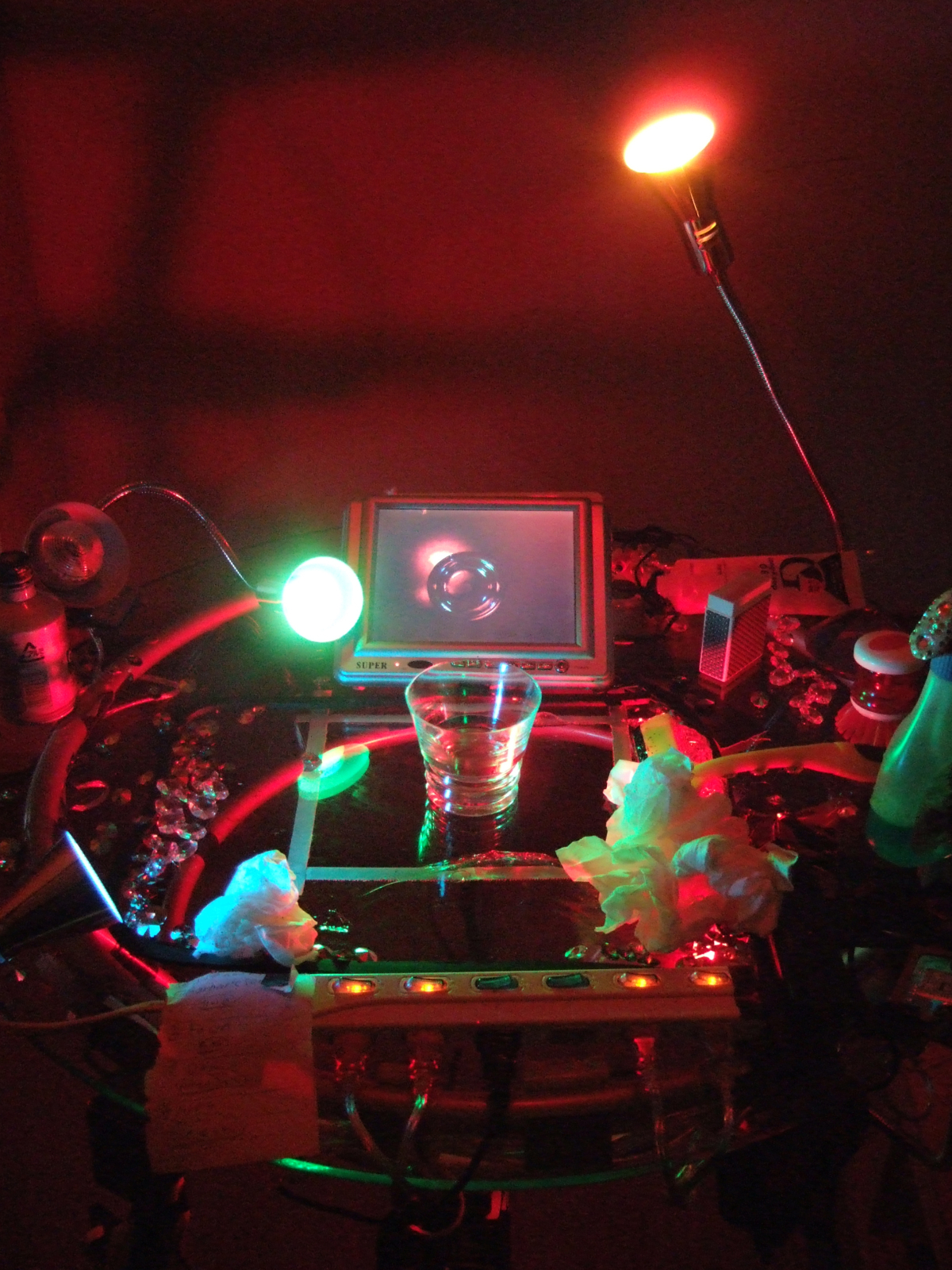

パフォーマンスは私独りで行う。 テーブル上にある調光機も、足下に置いた声を変調させるエフェクターも、 全ての演出を独りで操作することで、私個人に自由がゆだねられていながら、 身体表現はパフォーミングルームというメディア環境に制限されている。

オーディエンスルームにいる観客とは断絶されているため、観客の人数も顔もまったく認知せぬまま、会場からの信号でパフォーマンスを開始。

観客の様子、反応もわからず、終えたあとの拍手は届かないまま、私はパフォーマンスを完了した。 ひたすらその観客の存在を妄想しながら。 ライブのドキュメントビデオは、観客という存在が挟み込まれたまま撮影されているのに、画面には一切映っていない。 そのためドキュメントでありながら映像作品の様を呈した。 (ドキュメント映像である唯一の証は、ときおりかすかに聞こえる、小さい咳やざわめきのみである。)

確実にあの場に存在していた観客は、私の妄想上の他者に消化された。 そしてドキュメント映像を見る観客も、永遠に私の妄想の中に含まれる。

パフォーマンスで歌った歌は、Barbaric Songと名付けているシリーズで、どこの国の言語でもない歌詞で歌っている。

Barbaricとは、「野蛮な」とか「未開の」という意味で、古代ギリシャ人が他民族の声を、獣みたいな唸り声、と聞きとって 「バルバロイ」(Barbarian)と呼んでいたことに由来する。いま、まさに私たちはバルバロイ同志なのではないか?と感じる。 いつでもどこでも誰かとコミュニケートできる道具は揃っているのに、疎外感にあふれ、互いの感情は伝わらない。

断絶も接続も、妄想によって心が作り出すものだ。 局部的一時的な断絶感/接続感を、妄想によって拡大し、恐怖/恍惚しているだけだ。 完全で永遠の、断絶/接続も、すべては妄想によって、信じたり疑ったり、不安定にゆらめいて、 歓喜し、感動し、怒り、憎しみ、悲嘆する。

しかし、言い換えれば、妄想は、他者との接続に対して過度の願望や欲望が存在していた証明なのである。

ネガティブな状況の中に、ポジティヴな力を見いだし、 他者とつながりたいという無限の欲望、「妄想の力」を、表現によって野蛮なほど強めたい。 これをひたすら感じることこそが私のエクスタシーである。

N.Y.のワールドトレードセンターが崩れ去っていく映像をテレビで見た時、 その瞬間現実に起こっていることだと認識するまで時間がかかった、あの感覚。 リアリティを感じないことがむしろリアリティである現実。

そうした中で、どうしたら自己と他者の関係性を築くことができるか?

メディアに囲まれた現実を、会場の構造に取り込み、会期中1度限りのライブパフォーマンスを行った。 私自身がメディアの中に入り、「断絶としての接続:糊は妄想」を試す。 現実と仮想の衝突ではなく両方を超えた、観客との妄想の接続は可能か否か?

パフォーマンスは私独りで行う。 テーブル上にある調光機も、足下に置いた声を変調させるエフェクターも、 全ての演出を独りで操作することで、私個人に自由がゆだねられていながら、 身体表現はパフォーミングルームというメディア環境に制限されている。

オーディエンスルームにいる観客とは断絶されているため、観客の人数も顔もまったく認知せぬまま、会場からの信号でパフォーマンスを開始。

観客の様子、反応もわからず、終えたあとの拍手は届かないまま、私はパフォーマンスを完了した。 ひたすらその観客の存在を妄想しながら。 ライブのドキュメントビデオは、観客という存在が挟み込まれたまま撮影されているのに、画面には一切映っていない。 そのためドキュメントでありながら映像作品の様を呈した。 (ドキュメント映像である唯一の証は、ときおりかすかに聞こえる、小さい咳やざわめきのみである。)

確実にあの場に存在していた観客は、私の妄想上の他者に消化された。 そしてドキュメント映像を見る観客も、永遠に私の妄想の中に含まれる。

パフォーマンスで歌った歌は、Barbaric Songと名付けているシリーズで、どこの国の言語でもない歌詞で歌っている。

Barbaricとは、「野蛮な」とか「未開の」という意味で、古代ギリシャ人が他民族の声を、獣みたいな唸り声、と聞きとって 「バルバロイ」(Barbarian)と呼んでいたことに由来する。いま、まさに私たちはバルバロイ同志なのではないか?と感じる。 いつでもどこでも誰かとコミュニケートできる道具は揃っているのに、疎外感にあふれ、互いの感情は伝わらない。

断絶も接続も、妄想によって心が作り出すものだ。 局部的一時的な断絶感/接続感を、妄想によって拡大し、恐怖/恍惚しているだけだ。 完全で永遠の、断絶/接続も、すべては妄想によって、信じたり疑ったり、不安定にゆらめいて、 歓喜し、感動し、怒り、憎しみ、悲嘆する。

しかし、言い換えれば、妄想は、他者との接続に対して過度の願望や欲望が存在していた証明なのである。

ネガティブな状況の中に、ポジティヴな力を見いだし、 他者とつながりたいという無限の欲望、「妄想の力」を、表現によって野蛮なほど強めたい。 これをひたすら感じることこそが私のエクスタシーである。

「in*tension」ドキュメントブックのためのテキスト

翻訳:奥村雄樹 / Co-translated by Tom Bidwell

翻訳:奥村雄樹 / Co-translated by Tom Bidwell